По-видимому, у нас были некие планы рвануть на море. Мы с Михайловым, вроде, только школу закончили. А Юра с Лешей первый курс. Но не помню почему-то точно. Не могу поверить иногда, что это было. То есть, что это были мы. Точнее, что нам было столько лет. А нам было мало лет.

Михайлов с Лешей уехали почему-то раньше. И Вернулись. Не помню, как так это все получилось. Но они приехали с круглыми глазами и сказали, что срочно надо выезжать.

Они сказали, что там Валера нас примет. Что надо ехать. В Форос. Он лесник. И там все будет правильно.

Они сказали, что в поезде им повезло и они встретились с альпинистами. Альпинисты ехали к Валере. Альпинисты знали Валеру. И наши с ними в купе плацкартном. Альпинисты сказали, надо ехать к Валере. И наши поехали с ними. К Валере. И там все хорошо, но ежи. А эти остались там. Альпинисты. У Валеры. А наши за нами вернулись. Вот как это и почему, я не понимаю. Не помню.

Мы собрались. Деталей не помню совсем.

Но нас было уже четверо. Юра, Леша, Михайлов и я. Потом выяснилось, что мама Леши приехала к концу поезда, не зная наши билеты, и передала Леше пакет с футболками и трусами. И поесть. В крайнюю дверь людям. А то он забыл. Леша паспорт взял. Пакет до нас не дошел. Жаль.

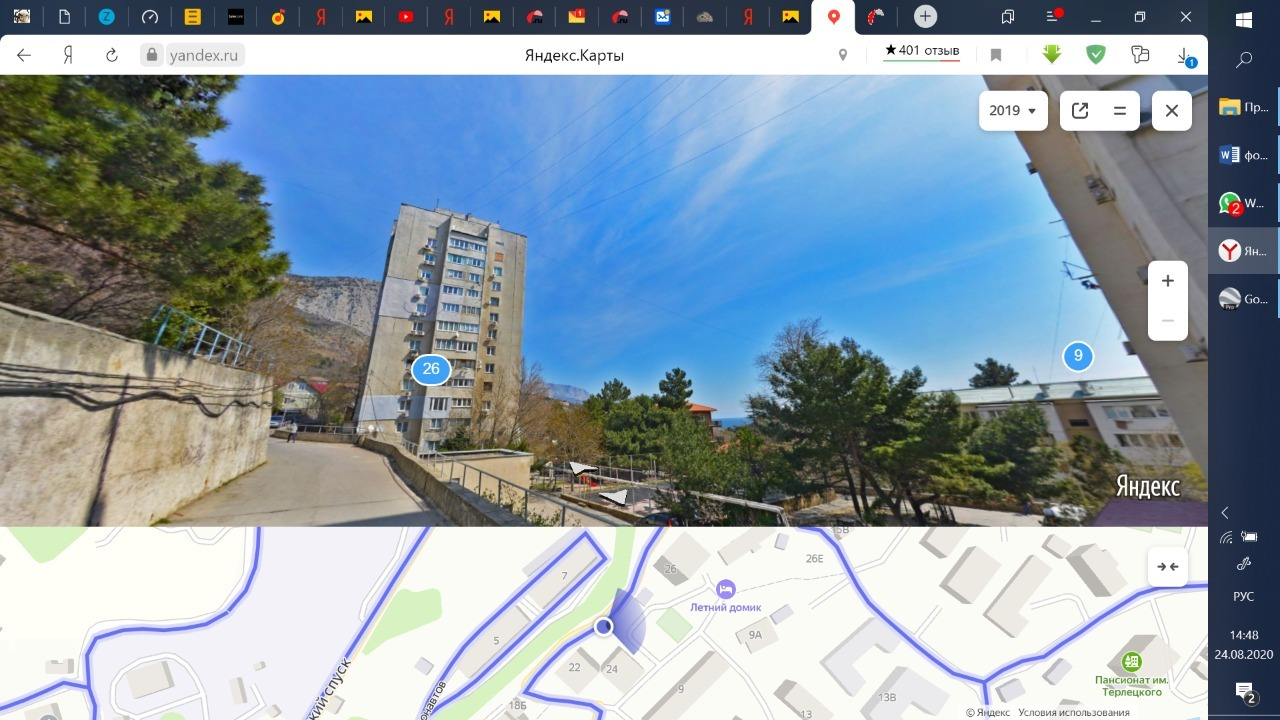

И вот мы приехали в Форос. На троллейбусе? Как-то доехали. И вот эти два перца пошли, и мы пришли к Валере. Точнее к дому. Высотка такая у моря. Вроде там она одна и была. Но этажей 14 минимум. Это важно. Валера жил на последнем. А мы ехали к морю. На юг.

И вот мы приехали. К морю, к солнцу, к югу, ласковым волнам с парусами на горизонте, разноцветными рыбками и девчонками.

Они к нему пошли наверх – Валера вышел нам море показывать. Он жил на последнем. Мы двинули сразу за дом к берегу. А сумерки уже пошли. Там мол такой бетонный. Блоки всякие и водоросли с чайками. Плохо видно было. Мол в море уходил такой стеной трехметровой справа. Луна была видна, в углу разводы чуть-чуть, и тянуло прохладой. Пахло йодом. Чайки каркали. Валера разделся до трусов и сказал: «Вот. Надо идти срать». Вошел в море и поплыл вдоль мола. Там он задержался немного и вернулся. Мы купаться не полезли. Он сказал, что так надо делать. Он так делает.

Валера был плотный и зеленый. То есть одежда на нем была зеленая. Хаки. Наверное, он был рыжий. И бородка была рыжеватой, светлой. Пузцо было уже достойное. Но он был крепенький. Ниже среднего роста. Подвижный.

В доме его было людей не помню сколько. Там было две комнаты, ванна, кухня и на ней балкон. Одна для него. Другая комната для людей. Входишь – и вот комната.

Вот в комнате все лежали. На полу. И нас туда пригласили устраиваться. Мы устроились. Боком. Не то чтобы плохо, но мы ехали к морю, привыкли спать в палатках, капризными мы не были совсем. Но там нам не очень совсем. Душновато. И потом ежи. И еще какие-то хомяки. Они перелазили все время. Прямо по всем. Кто там лежал. А я не знаю, кто там лежал. Кроме наших. И сколько. Я не выспался.

Но Валера нас понял и говорит: «Палатки поставим. У меня есть. Поедем позже, я покажу место. Там надо не палиться, но все нормально. Там погранзона. Я на работу пока.»

- А где эти двое?

- Альпинисты?

- Москвичи. Нас привели.

- Альпинисты. Я их сдал.

- Как это?

- Они сначала весь первач выпили. Потом все, что было. Духи, одеколон. А потом уже мутные совсем стали. Я их запер на всякий.

- И чего они?

- Они порошок стали пить.

- Какой порошок?

- Стиральный.

- Как это?

- Все убрал от них. Вообще все. И запер. Домой возвращаюсь. Смотрю народ. Перед домом волнуется. А они на балконе на моем висят на херне какой-то.

- На последнем?

- Они все простыни связали, одеяла, скатерть и полезли. Вниз. Там их и сняли. Наверху. Я пожарным своим позвонил.

- И чего они?

- Ничего. Сдал их. В санаторий, вроде, увезли. Там у нас есть специальный. Вы же порошок не пьете. Пока, я поехал.

Часть 1. Форос

Валера вернулся к вечеру, достал брезентовую палатку из балконного склада и сказал: «Пошли!».

Мы спустились к молу с чайками и пеной у берега, но пошли влево. Там бетонный берег стал плавно переходить в гальку. Край города на берегу был обозначен крайним пирсом. За ним шла галька и на ней люди в плавках. Слева пошел обрыв. Обрыв-сыпучка. Он был вертикален. Концентрация плавколюдей с детьми повышалась по мере удаления от крайнего пирса и роста высоты вертикальной сыпучки. Но тенденция плавколюдей ослабевала по мере накопления камней-скал выступающих из моря у самого берега. То есть на том месте, где сыпучка достигала максимальной обрывистой высоты, люди на гальке начинали переходить в камни из воды торчащие. Больше камней – меньше плавколюдей. Далее обрыв подходил почти к воде, и галька являла лишь тропу. А камни уже шли навалом в море.

И вот в этой точке перегиба тенденций плавколюдей в камнеморе Валера повернул свой бородатый лик в сторону обрыва. И мы поняли, что одна из складок в ней была нашим дао. То есть путем. Наверх. Подвижность, с которой он взлетел по вертикальной козьей тропе при наличии оформленного пузца вызвала уважение. Мы использовали четыре конечности. Наверху была ступенька в кустах. За площадкой шел ад из шиповника, деревьев и уже склона прибрежной горы. Зайти на эту площадку иным способом было невозможно. Но углубиться в верхние кусты в принципе можно было не на много. Метров на 40.

На две палатки места хватало. В одной – мы с Юрой. В другой Михайлов с Лешей. Мы отдышались. Валера сказал, что тут погранзона, но палатки не видно снизу.

- Костер не светите! Мидии на листе жарьте. Рапанов долго не варите. Резиновые будут. Их тут очень. Крабы тоже есть. Под камнями. Будете нырять – продувайтесь. И показал как.

И просто убежал вниз той же дорогой. Он как бы подошел к началу тропы и провалился вниз. Мы медленно подошли к краю обрыва правее тропы и высунули взгляд. Валера удалялся по берегу между плавколюдей. Дело шло к закату. Было тепло и пахло морем. Чайки летали и кричали протяжно и настальгически. Не каркали. Мы поставили палатки. Йодом не пахло. Луна в небе была, но чуть левее. Место для костра уже было. С листом железа. Котелка у нас не было. Но Валера дал нам кастрюлю. Палатки мы поставили. У нас были кроссовки и еще одни вьетнамки. Мои.

Мы поели хлеб с колбасой вареной. Было вкусно, и мы побежали купаться. То есть развернувшись лицом к тропе, на всех четырех, не смотря вниз, и поползли к морю. У нас левее были скалы, а правее галькопляж. Плавколюди уже расходились.

Море встретило нас ласково и солено. На камнях было скользко и росли зеленые мочалки. Но они были такие теплые и иногда гладкие. То есть можно было сидеть попой. Иногда прижавшись спиной как в кресле. А правее была глубина и песок на дне. Очки для плавания у нас были. Поэтому мы ныряли и плюхались. Я поплыл подальше и занырнул. А! главный момент! У нас была пара красных ласт. Вот с ними-то я и нырял. Но это потом.

Набултыхавшись во взаимной возне и хаотическими плавбросками на пять метров, я отплыл подальше и вгляделся вниз. И я увидел рапанов. Они были разбросаны на песке желтыми пятнышками. Но они начинались с глубины в десять или двадцать метров. Инстинкт охотника-собирателя выпустил свои гормоны в кровь.

И я пошел к ним. На глубине четыре метра мои уши сказали стоп. И тогда я вспомнил валерино зажимание носа и «дуть пока не скрипнет в ушах». Я зажал и скрипнул. Стало легче. Но ласт на мне не было. И все же я достиг дна. И добыл первого рапана. Было метров десять. Он приближался медленно к моей руке, но азарт перекрывал все. И то, что углубление без ласт съедает в пять раз больше кислорода. Когда в моей руке оказался твердый, холодный, скользкий предмет в моем мозгу прозвучал сигнал «красная лампочка». Я рванул вверх. Как же долго длились эти десять метров. Но я его поймал. Кровь хлестала из носа. Рот хватал воздух. Ноги гребли к берегу.

Девчонок не было. Но это пока. Пенок тогда тоже не было. Мы спали на матрасах. Надувных. Они сдувались.

Солнце подошло к краю моря справа, разбухло и стало погружаться. Потянуло холодком с горы. Плавколюди исчезли все. Мы сделали вкусный чай с хлебом и вареной колбасой. Было легко и спокойно. Не помню, о чем мы говорили.

Плавколюди набирались на пляже намного раньше, чем мы высовывали взгляд с обрыва по утру.

Потом я, один или с кем-то из нас, скарабкывался вниз с ластами и охотился. Я заплывал все дальше и мне открывались россыпи рапанов. Я нырял и продувался. Хватал одного и видел другого в трех метрах. Плыл за ним. Потом открывался третий, четвертый и, когда «красная лампочка» уже готова была начать мигать, и желание дышать достигало запредельной силы, иногда под камнем замечалось движение клешни. И тогда желание дышать отключалось вдруг и полностью. Дальше происходила битва и игра в прядки под камнем. Потом «красная лампочка», экстренное всплытие, кровь из носа и воздух. Так не надо делать никогда. Веревка показала глубину ныряния в двадцать метров.

Я выходил на берег изможденный, но с сумкой рапанов. А иногда и крабом. Часто плавколюди просили поймать и им. И им тоже доставалось. Мидии росли по камням на дальних скалах. Мы жарили все это на листе, отваривали в кастрюле. И ели. На завтрак.

Кроссовки пропали вдруг.

То есть мы искали долго и повсюду. Во всех кустах. Под палаткой. Чьи это были кроссовки я точно не помню. Потому что кроссовки потом скоро порвались у нас у всех. Но это потом. И мы вышли из ситуации. Но это потом. Кроссовки не находились, и настроение тяжелело с каждой минутой.

Местная братия нас безусловно засекла с первого дня. Это нам было понятно. Их было человек двадцать. Пацаны. Девочек было две. Их мы засекли сразу. Они были очень даже. Одна, скажем так. Девочки ходили сами по себе.

И нас они тоже заметили. Более того, как-то так получилось, что купаться мы стали в одних и тех же скалах. В камнях, за краем людского пляжа. И беседы случайные, и касания случайные и сидения на камнях. Это все уже пошло. От них пахло чем-то головокружительным, когда они случайно соскальзывали ножкой и, теряя равновесие, оказывались прямо вот тут. То есть очень рядом. Касаясь мягким, бархатным. На мгновение. А когда увидев рыбку и вдруг развернувшись, случайно заглядывали в твои глаза, приблизив лицо и губы, случайно, сердце приостанавливалось и давало сбой в кардиограмме. А если они начинали пробираться по острым камням впереди тебя, ты смотрел туда, туда, и Куинджи отдыхал полностью. А кроссовки исчезли резко и вдруг.

Поняв, что вариант «забыл на пляже» не выдерживает критики, мы помолчали и впали в недолгую медитацию. Был день. Палило. С нашей кручи начало города в виде крайнего пирса было видно. Местная котла вся была там. Кроссовок не было.

Мы молча встали и поползли вниз. Сползши, мы повернули направо и, хрустя галькой оставшимися кроссовками и парой моих красных вьетнамок, пошли сквозь плавколюдей к крайнему пирсу. Молча. Когда еще оставалось метров триста на пляже стали доминировать урбанистические детали. В частности куски арматуры. Мы взяли четыре. По метру длинной. Двухсантиметровки. Весили, надо сказать. И пошли к крайнему пирсу.

Народ у крайнего пирса стоял группой. Спокойно. Мы приближались монотонно и хрустя галькой. Арматуры весили и мы их несли на плечах. За двадцать метров мы перегруппировались фронтом, подняли взгляды на них и остановились. Сказать, что нас не переполняла безудержная отвага – ничего не сказать. Их было двадцать. Типа того. Они были в основном старше. Диванным образом жизни не страдал никто из них. Ждали они нас.

Смотрели они очень спокойно. Время остановилось.

Главный качнулся в сторону, сделал шаг и пошел к нам. Он был голый по пояс. Вечернее солнце играло тенями на его мускулатуре. Волосы были по-южному выбелены солнцем и загар был рыжекрасным. Теперь я могу сказать, что лицо его не выражало агрессии. Оно выражало иные положительные чувства. Он сказал просто:

- Чего случилось-то?

- Кроссовки.

- Сперли?

- Да.

- Да это Катька, алкоголичка.

- А где она?

- Ну, вы даете! (Он улыбнулся). Москвичи?

- Да.

- Валера привел?

- Да.

- Молодцы. Ждите нас. Я ребят в магаз, отметим встречу.

Хлопнул нас по плечу. Смех он сдерживал. Повернулся к своим и пошел к ним.

Жизнь налаживалась. Время пошло снова. Мы бросили арматуру там, где стояли. Он обернулся:

- Кроссовки принесем. Куда она их денет? Не парьтесь!

Волны, как обычно, шуршали галькой, но слепящий шарик стал разбухать и пошел вниз. Детские крики стали тише. Мы стояли под нашей складкой в почти вертикальном обрыве и понимали, что дальнейшее не содержит очевидной угрозы или вызова, но неопределенно, как прожилки на камешках под ногами. Мы заползли вверх. Мы не говорили о будущем. Не то чтобы в воздухе витало напряжение, просто мы не говорили об этом.

Было еще светло, когда появилась первая голова. Она высунулась из-за края обрыва на месте складки-тропы.

Работая ногами, она возвысилась, и над линией загиба появились грудь и начало рук. Потом появился живот и две авоськи. Авоськи были неимоверно раздуты и из них торчали горлышки желтых снарядообразных бутылок. Первый человек взошел к нам, сказал: «Все достали!» и начал вываливать содержимое авосек перед костром. А костер уже горел.

Сразу за первым человеком появился второй. И так же с авоськами. Сколько таких человеков с авоськами появилось друг за другом я точно сказать не могу. Но их было больше, чем пальцев на руках.

Потом появились люди без авосек и чуть постарше. Они были веселы и спокойны. От них веяло здоровьем и солнцем. И полным отсутствием суеты в отличие от авоськонесущих. Лица были разные, но солнце и соль неуловимо присутствовали в них.

Те, что постарше, приветствовали нас, сели рядом легко и непринужденно и сказали, что это такое молодое вино. И его завозят иногда. В наши кружки была налита желтоватая кислющая жидкость, были сказаны слова, и дальше я помню что-то похожее на немой фильм, прокрученный на тройной скорости задом наперед. Люди перемещались в хаотическом порядке. Сначала было светло. Потом светил костер. Перехода я не помню. Пили прямо из горла. Говорили все разом.

Но самое странное, не это. Ведь мы сидели прямо у края. У края обрыва. Внезапно один из снующих рассказчиков приблизился к краю, скользнул вдоль него и канул. Бутылка на мгновение мелькнула сверху. Молот проблемы упал нам в мозг. Мозг застыл. Но мы были единственные, кто обратил на это внимание. Потому что остальные продолжали так же смеяться, говорить разом, рассказывать свою историю и допивать очередную бутылку из горла. Мы были единственные, кто остался с открытым ртом. До тех пор, пока упавшая голова не появилась над тропой-складкой, вернулась на позицию и продолжила свой монолог с прерванного места.

Пожалуй, это был единственный раз, когда я одновременно слушал десять рассказов, реагировал на острые моменты всех повествований, смеялся в кульминациях и одновременно излагал свой увлекательный рассказ.

Через недолгое время с обрыва исчезла еще одна вещающая и смеющаяся фигура. Мы открыли рты снова, но уже не так широко. Она появилась по прежней схеме слева в тропе-складке и продолжила с прерванного места. Потом мы уже не реагировали ртами на исчезновение людей в обрыве. Но сами с мест не сходили. На этот уровень мы еще не тянули точно.

Рассвет забрезжил как-то вдруг. Как исчезли люди не помню, но помню, что они оставили смех, задор, кроссовки и море бутылок. Люди как бы пропали. Пропали как сон. Мы просто очнулись и пошли в море.

Волны шуршали галькой, шуршали мозгом, слепящий шарик уверенно шел в вышине. Галька обжигала стопы. Глаза щурились. Чайки не каркали, а кричали ностальгически. Плавколюди лежали, как галька, но реже и справа. Детские крики сливались с морем и чайками. Девочки сидели слева, на дальнем камне. Куинджи отдыхал.

Через неделю мы вернулись к Валере. Не жить. Просто в гости. На кухню. Валера был рад нас видеть. Он был также подвижен, крепок и с, наверно, рыжей бородой. Его пузцо не мешало ему никак. Людей из комнаты номер один я не помню. А может их-то и не было совсем? Но это вряд ли. Я помню осмотрел пол на предмет ежей. Но их не было тоже. И хомяков также. Но Валера не дал спросить. «Пошли на кухню!» - сказал он.

Мы принесли, что могли купить. Вино недорогое. Колбасу вареную. Деньги у нас не водились. Нам выдали дома рублей по 25. Это не так мало. Четверть средней зарплаты. Хотя у меня в паспорте лежали 50. За обложкой. Это важно. Родители сунули. Заначку. Я и не заметил. Но об этом потом. Родители наши были опытнее нас и по условиям своей социализации в силу исторических, да и по возрасту. У них были извилины. Они были способны к достоверному прогнозу ситуации.

И вот мы сидели на кухне. Вино мы выпили. Колбасу залили яйцами на большой стальной сковородке и оттуда ели с хлебом. Валера делился рабочими моментами. Вопросами долбаков, засирающих лес, поджигающих лес, отжимающих лес, вырубающих лес, но, главное, техникой сбора штрафов. А это был вопрос чисто психологии. И тут, надо полагать, Валера был эксперт. Более того, по ближним ареолам лесных крымских массивов, то есть по кустам между нашей стоянкой и городом, интернатуру под его руководством проходил Михайлов. Михайлов был выбран Валерой безошибочно. Чувствительность и нежность в нем надежно блокировались экзистенциальным практицизмом. И это еще даст о себе знать в его удивительной карьере. А вот наш с Юрой избыточный идеализм, ничем пока не компенсируемый, для данной работы не подходил. Леша мог рассмешить «клиента» сразу, вызвать конвульсивную истерику, а это лежало вне заявленных задач.

Данная учебно-рабочая активность дала нам частичную отсрочку в запросе материальных средств для поддержания жизненных функций у дяди Леши. А дядя Леша – папа Юры. Дало отсрочку, но лишь ее. А также частично уменьшило количество безмозглоподжигателей в данной локализации планеты.

Хотя дефицит родительских извилин в нашем неокрепшем мозгу не позволил нам иметь достоверный прогноз, а письмо идет три дня и перевод день, в эти незабываемые дни очень хочется есть. Однако жизнь не перестает быть головокружительным аттракционом. Море шуршать галькой, горы обещать покорения, а девочки излучать головокружительный запах и случайным касанием рубить кардиограмму. Это вот компенсация дефицита извилин молодости. Хотя наши родители - эх, наши родители! - они умели как-то и извилины отрастить, и остаться при своих. И воздушных, и прекрасных. Замках. И далях. И идти к ним с тем же наивным чистым сердцем. И горький опыт не заливал это своим гудроном. Но нам еще предстояло лишь подобраться к этому уровню. Пока мы играли на первом. Нулевом. Где-то между. А письма шли три дня. Минимум. Еще перевод день.

И вот, когда вино кончилось, Валера повел нас на балкон. Балкон, откуда он добыл нам палатку, балкон, откуда совершали свой крайний спуск на связанных простынях известные альпинисты, балкон, где в правом дальнем углу вызвышал свое огромное горло алюминиевый, колхозный, фермерский, молочный бидон. С огромной плоской крышкой.

- Он горит – сказал Валера – сейчас увидите!

Валера открыл крышку бидона и ковшом зачерпнул из него. Запах редких веществ наполнил застекленное пространство. Глаза зажмурились. Мы вернулись с ковшом на кухню.

Маленькие металлические полустаканчики наполнились желтым веществом пониженной вязкости. Глаза жмурились. Валера зажег спичку и поднес к каждому сосуду. Синий огонь закачался над поверхностью жидкости.

«Уф! - сказал Валера – все у вас будет по делу. Молодежь! Хе» - и опрокинул содержимое в рот. Горящее. Мы, конечно, уверенно повторили.

Где-то мы спали эту ночь. Мы спали мимо палатки. А по словам остальных членов коллектива и смутным образам в моем предсознании я плыл в Турцию. Боже! Спасибо! Я жив.

Море шуршало галькой, шуршало мозгами. Мозги шуршали галькой, морем. Чайки кричали детьми. Дети сливались с пеной. Волны приходили и уходили. Девчонки сидели на дальнем камне. Желтый шар палил и плыл прямо над. Куинджи докуривал пятую.

Кризис седьмого дня. Драка парами.

Кризис седьмого дня. Драка парами.

Мы жили в двух палатках. На надувных матрасах. Матрасы были мягкие и большие. На них можно было плавать и покачиваться в дреме. Матрасы подсдувались. Только один раз мы спали мимо палатки. Но мы спали хорошо. Я не помню, как мы спали.

Море шелестело галькой. Мерно, лирично, безостановочно. Море всегда шелестело галькой. Ночью, утром, под сон, днем. Без пауз. Даже в штиль, в момент, когда солоноватый сочный бриз стихает, но прохладный ветер с гор еще не принес ноты горных трав и свои альпийские ароматы, а небо отражается в море, как перевернутая картинка, и лишь солнце дробясь мерцает, смещая сознание, море все равно шелестит галькой. Море всегда шелестит галькой.

Чайки кричали ностальгически. Как крики из сна. Они навевали мысли о соленых брызгах за кормой, о прожженных капитанах и потертых парусах, дальних землях, акульих плавниках и тонких силуэтах в развевающемся сарафане у перил, глядящих вдаль. Чайки кричали, чайки вопили всегда. И они гадили на камни.

С утра я выходил на охоту. Ловил рапаны и воевал с крабами. Азарт и адреналин брызгали в мою кровь. Двадцать метров не шутка даже для профи. Без кислорода-то. Иногда удачно. Иногда нет. Красная лампочка включалась. Кровь из носа хлестала. Но не всегда. Уши болели. Голова ныла.

Плавколюди просили им тоже наловить.

Рапаны были настоящей пищей дикарей. Деликатесом в меню морепродуктов. Рапаны пахли водорослями и горчили. Но мы их ели. Они хрустели и резинились. Поначалу. Потом мы приноровились их недоваривать. Хлеб был вкусным. Желтый кирпич.

Тропа-складка в нашем обрыве была, собственно, сыпучкой. И взойти по ней без рук и без пуза, на мысках, было по началу невозможно. Камешки и глинотруха набивались в кроссовки. Но техника совершенствовалась. И иногда нам удавалось оказаться наверху в столь же чистом состоянии, в котором мы выходили из волны. Но не всегда. Редко. Почти никогда.

Кроссовки были все и у всех. Плюс мои вьетнамки. Красные. Подошвы отслаивались с неотвратимостью надвигающейся осени в конце августа. Швы расходились с той же убежденностью.

Дети кричали в волнах и от их голосков веяло безмятежностью и тем временем, когда тебе покупали мороженное и целовали много и в нос. И от папы пахло молодостью и силой, а от мамы, ах, как пахло от мамы! И их хотелось иногда обнять или укусить. Детей, то есть. Они кричали радостно, иногда не очень, иногда плакали, иногда ныли. Дети кричали.

Плавколюди лежали галькой, но реже. Они не представляли фактора воздействия. Они вообще мало интерферировали в нашу жизни. Мы их проходили синусоидой. Они ели арбузы и пили пиво. У них были дети. Дети кричали по разному. Они были милы и просили наловить рапанов. Для этого надо было вернуться на 150 метров и нырнуть на 20. Уши болели. Уши болели конкретно. Они были рады и платили радостью и благодарностью.

Денег становилось меньше. Денег почти не было.

А девочки сидели на камне. Слева. Случайно это совпадало с нашим пробуждением к морской жизни. И случайно касались, и заглядывали в глаза, и путали кардиограмму, и шли впереди тебя, и ты смотрел, и Куинджи отдыхал. И вообще они были с нами. Но их было две. А нас было четверо.

Мы жили с Юрой в палатке. Мы вообще с ним жили с детства. Рядом. И территориально, вплотную квартирами, и ментально, как модно говорить сейчас. Не понимаю что это. Но мы были рядом и нам было интересно быть рядом и делать тысячу вещей в день. Но как-то мы не так лежали в нашей палатке. То есть мы все время лежали так, а в эту ночь вдруг не так. И это вылилось в соответствующие вопросы по поводу почему ты так, а не так. И указаниями физического характера. Леша с Михайловым смотрели на раскачку нашей палатки, сопровождаемую сопением и репликами неконструктивного характера со священным ужасом, переходящим в злорадство. Вот же как рушатся эталоны. Дружбы и братства.

Но раскачка прекратилась так же спонтанно, как и началась. Наши интеллектуальные конституции и подающие надежды умственные способности не смогли найти континуальной логики в происходящих событиях. Практический ущерб оказался минимален. Комфорт восстановлен. Вопрос остался, но стал сноситься ветром с гор туда в море, дальше, дальше, его контуры размывались, как память об утреннем сне, и растаяли в дымке над морем. Мы уснули раньше Леши с Михайловым. Но высокомерная нотка в их взглядах, как носителей высокой психологической устойчивости и развитой способности к конструктивному диалогу осталась.

Назавтра вечером мы сидели с Юрой по эту сторону костра. Напротив была палатка Леши с Михайловым. Они укладывались спать. Когда из палатки донеслось: «А чё ты растопырился!», мы почувствовали, что наши акции резко пошли вверх. Набор реплик неконструктивного характера, рыков и оттопыриваний палатки с разных сторон шли практически в ритме африканского танца. Прекратилось это также вдруг и скоро. Куда что унеслось, размыло и диссипировало в какие дымки не знаю. Это надо у них спросить.

Мы с Юрой чувствовали себя хорошо.

Назавтра вообще посветлело. Дети кричали мило и сладко, вопли чаек уносили в бескрайние глади, плавколюди приветливо улыбались и угощали арбузом. Девочки сидели на камне. Желтый шар плыл над ними и разбивался в тысячи солнечных искр по дорожке к ним. Куинджи смял пачку и пошел. Лесом. Девочек было две. И это было прекрасно.

Он пришел вдруг и сразу. С ним был худой человек с автоматом. Высокий. Они материализовались, как домовые из темного угла. Только откуда-то из зарослей позади. Которые мы воспринимали непролазными. Перекреститься мы не успели.

Он был полон, грузен, в фуражке и невысок. И сказал: «Старший прапорщик Павлюк». Это прозвучало, как приговор.

Он произвел на нас эффект торможения высшей нервной деятельности. Это сыграло в его пользу. Мы отдали ему паспорта, как есть, молча и выслушали приговор в нарушении чего-то, соизмеримого с выдачей координат всех стратегических объектов страны вкупе с подводными лодками. Мы сидели вокруг кострища. Наверху. Море шуршало галькой. Внизу.

Они забрали паспорта и ушли. Надо отдать им должное. Тропу, по которой они пришли, мы так и не нашли. Молчание длилось минут пять. И вот потом мы услышали Лешу.

Леша был среднего роста и телосложения. Это потом он воевал в Афгане. А в этот момент он был один из нас и просто сидел, поджав колени. Только сравниться с ним в способности сказать одно предложение или изобразить мимическую композицию, тончайшим образом передающую суть момента, мы не могли. И вот он выпрямил спину, сел по-турецки, протянул правую руку вперед и спел:

«Выходи ко мне навстречу,

Старший прапорщик Павлюк!

Я тебя загомосечу,

Мой любимый милый друг».

Вся тупость текущей ситуации вылилась в такую истерику, что хорошо, что никто не скатился с обрыва.

Однако ситуация была серьезна. Так она нам виделась. Так она нам виделась в этот вечер. Сумерки сгущались. Плавколюди уже почти все покинули гальку под нашим обрывом. Тем не менее, зачатки житейской мудрости проявили себя. И мы взяли паузу. Утро вечера мудренее.

Наутро мы просто встали и пошли искать погранчасть. И мы ее нашли. Там была сеткостена метра три в высоту и в ней дверь с будкой позади. А впереди, в силу ее расположения на склоне, была дорога. Асфальт. Других дорог для машин не было. А они ездили там. Так как в город и какие-то пригороды сбоку кто-то должен был ездить туда-сюда. Так живут люди. Было пять утра.

Человек в будке ответил на наш призыв глзами удивленными и растерянными. Мы потребовали старшего прапорщика Павлюка срочно и сразу. И мы делали это настолько настойчиво и с напором, что он начал куда-то бегать. После ряда покиданий поста в сторону перпендикулярную сетке-стене он сказал нам, что старший прапорщик Павлюк не может к нам прийти сейчас, ибо занят на разводе, планерке, и еще где-то.

И мы легли. То есть мы сказали: «Хорошо. Мы подождем. Тут подождем. Пока он не придет». И легли спать. На дорогу перед сеткой-стеной. Прямо перед входом. Все четыре. Перпендикулярно и довольно комфортно. А как спать-то хотелось нам! И в силу этого мы просто растянулись на асфальте и закрыли глаза.

Машины группировались с обоих сторон, бибикали кратко, деликатно, но что важно, с пониманием! Водители мгновенно и еще издалека определяли неординарность данной ситуации, и по известной русской традиции заранее вставали на нашу сторону. То есть негатив перекрытой дороги не вызвал никакого негатива в нашу сторону. Начал подтягиваться народ.

Будочник занервничал и заметался. Старший прапорщик прибежал быстро. В его руках была пачка паспортов. Но к нам он не вышел. Десяток пар прохожих и водительских глаз неодобрительно смотрели на него. Мы спокойно лежали на дороге. Тогда он приблизился к щели в сетке-заборе, открыл первый паспорт и прочел фамилию. Носитель данной фамилии, под критические взгляды прохожих и водителей, направленные на старшего прапорщика Павлюка, поднялся, подскочил к щели и выхватил свой паспорт. Так произошло с еще двумя паспортами. Но вот листая мой паспорт, старший прапорщик Павлюк заглянул за обложку и вынул оттуда ту самую заначку. Пятьдесят рублей от моих прозорливых родителей. «Это, я так понимаю, штраф!» - изменившись в лице, сказал он. Но он не успел и договорить, как с криком – «Щас!» я выхватил через щель и паспорт, и пятьдесят рублей.

Люди смотрели на все, как на собственную победу. Одобрительно в нашу сторону, угрожающе в сторону части. Но там уже никого не было видно. Будочник исчез, Павлюк растворился.

Наш бюджет неожиданно вышел из красной зоны. И произошло это, как ни странно, благодаря старшему прапорщику Павлюку. И, конечно, прозорливости родителей. Хотя от дальнейших запросов к дяде Леше это не спасло. Лишь отсрочило момент.

Дробление целей. Форосская церковь.

Дробление целей. Форосская церковь.

Мы были выше плавколюдей не только геологически. Это лишь двадцать метров. Мы жили в палатках. Ели добычу и готовили ее сами. Мы слышали ностальгию в криках чаек, слышали нотки альпийских трав в вечернем ветре, нам был устроен прием местной шпаной и девчонки красовались на камнях не ради них точно.

Но подобные настроения не были столь однозначны в нашем коллективе. И Михайлов с Лешей завели шарманку про город, дискотеки, нормальный пляж и прочие напитки. В нашем с Юрой сознании это вызывало определенное сопротивление. И вот однажды они уехали. В Гурзуф. Точкой связи был телефон Валеры. Одной палаткой стало меньше.

С девчонками было здорово, и голова кружилась от сухих губ и блестящих голубых, как море в блестках, глаз. Но кроссовки умерли. Важно, что они умерли необратимо. Чьи именно – не помню. А на скале, на тех горах, откуда вечерний ветер приносит ноты горных трав и альпийскую прохладу, там была церковь. Она возвышалась над скалами, была далека, грациозна и звала. Сначала бессознательно и незаметно. Потом, когда крики чаек, рапаны, волны и жара были испиты по полной, уже осознанно. То есть она превратилась в цель. И мы пошли.

Итак, кроссовки умерли. Поэтому обувь мы разделили поровну. Кроссовки и мои красные вьетнамки. То есть на одной ноге был кроссовок, а на другой вьетнамка. И, как знатные горники, мы оценили ситуацию и выработали маршрут. Мы пошли напрямую.

Напрямую, это значит без тропы.

Сколько часов мы продирались через ад колючих кустов, точно оценить не могу. Шиповник и кизил. Без штормовок. В трусах и майках. Назад дороги не было. Только вперед. Мужество нашего царапанья к цели не знаю с чем сравнить. С какого рода исступлением. Но мы смогли. Вдрызг исцарапанные мы уперлись, собственно, в скалы.

Но психи не берут паузу. Мы полезли там, где уперлись. В одной кроссовке и в одной вьетнамке.

Как описать картины зависания на двух точках, когда третью не то чтобы некуда поставить, когда ты уже висишь и внизу никаких шансов. Как описать священный ужас нашего состояния, не знаю. И вниз точно никак, только вверх. И ты цепляешься за то, за что зацепиться в нормальном состоянии даже помыслить невозможно. И ты прилипаешь к скале всей поверхностью, как полоз, как слизни, вставляешь пальчики в любую выемку. Вниз не смотришь от слова совсем. В одной вьетнамке и одной кроссовке.

Не знаю, как передать это восхождение к церкви. Придало ли нам это очков в смысле второго пришествия? Не уверен, думаю мы слили баллы, но мы выползли к ней. К церкви. Мы выползли именно на животе. И еще долго ползли уже по горизонтали. Мы не хотели терять опору. Больше, больше опоры! Опоры всем телом! Как это было сладко, чувствовать опору всех конечностей сразу, животом, грудью, подбородком! Так мы лежали.

Потом встали. На колени. Церковь Воскрешения Христова была пред нами. Дальше не помню. Помню, что назад по тропе мы пришли, даже не заметив пути. Причем, тропа была очень близко к нашему маршруту. А вот обувь умерла совсем. Чем мы приматывали подошвы, не помню. Какими-то веревками.

И мы стали думать в сторону Гурзуфа.

Часть 2. Гурзуф

И вот мы стали думать в сторону Гурзуфа. Мы с Юрой. Кроссовки на веревочках. Одни на двоих. Вьетнамки красные. Тоже одни. И стремящийся к нулю бюджет. Крики чаек, детей, девочки на камне, рапаны по утрам, море, шуршащее галькой, и раскаленный шар, плывущий над этим всем, не стали противны. Никак нет. Просто там, под ложечкой, появился новый зуд. Он рос и порождал смутные образы. Не то чтобы прекрасные (Куинджи свалил вообще давно), не то чтобы яркие, просто они стали появляться. Эти образы. Как туман на склоне. Клубиться, плыть. Звать.

И вот поступили координаты. На телефон Валеры. Улица, дом, квартира, Гурзуф.

Тогда мы проделали ключевую финансовую операцию. Мы пошли на почту. В кроссовке одной, с веревками, вьетнамке одной, но красной. И проявили смекалку. То есть деловую сноровку. Мы послали телеграмму. Срочную. На последние. Дяде Леше. Содержанием приблизительно: «Деньки каюк». Краткую. И на следующий день востребовали и получили пятьдесят рублей. Бешенные деньжищи. От дяди Леши.

И прямо оттуда поехали в сторону туманных зовущих клубков сознания, то есть в сторону Гурзуфа.

Как мы решили вопрос с обувью я почему-то не помню. То ли нашли случайно, какие-то еще кроссовки. То ли купили где-то. Мы вообще были выше этих меркантильных вопросов модности, брендов, внешности. Полагаю. Возможно. Допускаю.

Выйдя из автобуса, мы увидели вскоре море, людей в штанах, женщин в шляпках и сделали одну спорную немотивированную вещь. Мы зашли в ресторан. На берегу и с видом. С террасой. И там мы сели и взяли что-то и коктейль. Напиток странный с более странным названием. И наш бюджет уполовинился. Целесообразность данного действия обсуждать и комментировать мы почему-то не стали. От темы ушли, равно как и от ресторана, не помню какого, и пошли в сторону указанного Валере адреса. Это было не на первой линии. И не на второй.

Это была пятиэтажка. И в ней тоже жил лесник не лесник, но что-то с паспортным столом связанное было в его работе. Кстати, паспорта как раз он у нас и забрал! Но там была всего одна комната. И четыре кровати. Никаких ежей.

Правила были такие: вы спите у окна на кроватях, я (лесник) – сплю на раскладушке у двери. Я прихожу поздно, ухожу рано. В холодильнике все общее, но там пусто. В 6 утра гимн. Кухню и комнату не палить. Газ отключать.

Вот хозяина я, хоть убей, не помню. Помню прямоугольник в темном костюме. Но он не был безликим и серым. Нет. Он был какой-то, возможно импозантный, и уж точно с характером. Но не помню.

Вот гимн я помню. В 6 утра, не смотря ни на какие поздние засыпания, мы все вздрагивали от известного аккорда и неосознанно вытягивались струной. Только что не вскакивали смирно. Радио вещало гимн на полную громкость. И отключить это по условию нельзя было. То ли это будильник такой был у него, то ли еще какая блажь. Но гимн мы дослушивали до конца с невротически широко открытыми глазами вне зависимости от времени и кондиций при укладке спать накануне. Леша прикладывал руку к голове, лежа, и так лежал. Хозяин исчезал.

Потом наши мысли останавливались, не успев оформиться в континуальный внутренний диалог, и мы исчезали тоже. Но во сне. И уже спали, спали. Рано мы не вставали.

Леша с Михайловым были те же, но приобрели что-то новое. Трудно идентифицируемое, но явное. Рассказывать что-либо они не стали. Они просто сказали, что пойдем. И мы в правильное время пошли.

Леша с Михайловым нас встретили радостно и просто. Но легкий антураж бывалости местных покорителей ночной жизни они скрыть не могли. Или не старались. Или еще как.

Нам было обо всем рассказано штрихами и намеками, то есть мы должны были сами все увидеть под умелым руководством опытных пилотов ночного лайф. Искушенных знатоков, так сказать.

Передохнув яичницей на железной сковородке и рассказав о нашем покорении заоблачных скальных вершин (что преувеличить, надо сказать, было трудно в плане экстрима и общего критинизма) и, конечно, романтических расставаний, мы были направлены на сборы в сторону дискотеки. Про обед в ресторане мы почему-то не стали повествовать.

На дискотеку мы пошли в темноте. Это имеет значение. Ночная южная тьма, особенна своей долгожданной прохладой и странной особенностью выделять только ту область, где есть фонарь. И еще она наполнена запахами курортных цветов, странными, сладкими, пряными и чуток догнивающего мусора. В темноте эти цветы, сообщающие о себе запахами тропических тем, представляются гигантскими диковинными орхидеями, свисающими с деревьев или кустов. Но днем они не видны. Нигде. То есть днем цветов нет. Есть подсохшие розы в парках. И кусты в разноцветных ромашках. Где эти цветы мне до сих пор не очень понятно.

И вот сквозь эти неоднозначные ароматы мы пошли на дискотеку. А дискотека была в пансионате. А пансионат был для пансионатчиков и имел забор. Два метра. Нулевая высота для нас. Музыка слышалась далеко до проявления в пахучей темноте черной вертикальной решетки забора.

Никаких особых вводных мы с Юрой от Михайлова с Лешей не получили. Поэтому увидев забор на пути к звукам мы по известной традиции полезли без паузы. Мы шли впереди. И тут же оказались вверху. То есть наша грудь, после успешного выхода силой и помощи ног оказалась упертой в верхнюю перекладину забора. Оставалось перебросить ногу и мягко, по кошачьи приземлиться по ту сторону забора.

- Нет! Стой!

Но это мы услышали поздно. Мы уже были наверху. И потом нога. И потом мы были там. По ту сторону.

Михайлов расстилал газету. Равно как и Леша. По верхней перекладине. На наших руках было что-то липкое и черное. Также как и на рубашке. Единственной культурной одежде. И на штанах.

Это был обычный, тоже пахучий, гудрон. Им и смазывали пансионат по всему внешнему периметру. То есть по верхней перекладине забора.

На дискотеке было душно, тесно и дымно. Кайф то есть. У колонок трясло во внутренних органах под бас гитару и клинило перепонки при верхних нотах соло. Там кто-то был. Много кого. Много людей. Большая доля из них пришла с газетой. Без газеты пришли лишь мы. С Юрой. Нас понимали. Никаких вопросов. Просто давали место. У колонок.

Мы танцевали соло. Ну, то есть без медляков. Отдельным кругом, говоря терминологически.

На нас газеты тоже были взяты. Не надо думать плохо о наших гидах по ночной жизни Гурзуфа. Просто мы как-то поторопились. Слегка.

И, кстати, наш хозяин сразу и без лишних вопросов поставил рядом с нашими рубашками бутылку с керосином. Прекрасный растворитель. Ну, пахнет немного потом. Там вообще на юге с запахами как-то посильнее.

Итак, на следующий по приезду день мы пошли на море. Часть загадочных образов и щекочущего под ложечкой зова и зуда осталась. Но заметно уменьшилась после танцев на дискотеке. То есть приобрело свои дефиниции и формы. И уменьшило часть романтического ореола. Равно как и количество культурной одежды не требующей керосина после дискотеки. Но танцевали мы успешно и вернулись чуть не под гимн. Хотя гимн мы слушали лежа. Мы в первый раз, Михайлов с Лешей, прикладывающим руку к голове, накрытой подушкой, уже привычно. Но глаза невротически широко открывались на первом аккорде у всех.

Однако было светло и солнечно. И не только на небе. В душе тоже было солнечно. И вот мы пошли на пляж.

Среди произнесенных Лешей и Михайловым заманчивых недоговоренностей были такие фразы, как наши, пирсы, двухкассетник. Но особой увлекательности в них не было. Скорее недоумение.

По ходу нашего движения от нашей пятиэтажки вниз в сторону моря, шуршащего галькой, мы увидели асфальт, деревья с большими листьями и пятнами на стволах, подвядшие розы на газонах и море идущих вниз и обратно людей в шортах и шлёпках. Они несли свертки и полотенца. Иногда зонтики в руках, иногда огромные под мышкой. Они верещали. С ними были дети, и дети хотели мороженное. И мы иногда хотели мороженное.

И вот, когда наш путь вышел на более просторную траекторию, людей стало меньше и слева оказалось море, шуршащее галькой, с двухярусными пирсами, с которых иногда смельчаки прыгали, вставая на перила, мы увидели их. То есть «наших».

«Наши» шли нам навстречу. Они шли именно к нам. Точнее к нам шел один из них, остальные шли за ним. И их было шесть. То есть трое венцов эволюции мужского рода – трое женского. Они были старше нас. Лет на три-четыре.

Лидер выделялся. В его глазах, походке, осанке, сразу бросался уставший и возбужденный интеллект. А в руках огромный, вожделенный тысячами молодых граждан, тоже венец эволюции, только электронный – магнитофон шарп. Тот самый культовый двухкассетник. Который один стоил больше даже не знаю чего. Мы такими цифрами не оперировали тогда. Он был не очень высокого роста, но по-гимнастически спортивен.

В остальных данная черта эволюции (интеллект), равно как и подчеркнутая спортивность, явно не проявлялась. Последнее скорее отсутствовало как факт. К прямоходящим их также отнести можно было с некоторой натяжкой. В данный момент. Они покачивались и спотыкались, но тут же догоняли.

Девушки были ничего, тоже взрослее, и достаточно беспечны. То есть вовлеченной озабоченности в неизвестный нам пока сложный процесс у них не наблюдалось. Я заметил некую долю иронии у одной из них. Вторая была скорее индифферентна. А вот третья выражала некую долю обреченности.

Лидера звали Саша. И он был нам не знаком с Юрой. А вот двух других мы знали. Повыше и попухлее – это был Леша. Леша фарцовщик. Он работал в нашей комиссионке. И он знал существенно больше нас в области экономики. Причем той, которой у нас не было тогда. То есть вне тени, как теперь модно говорить.

У него была губа. То есть операция от «заячьей губы», и это придавало ему еще один отличительный шарм. И видимо поэтому он шепелявил. А вот третий субъект мужского пола был сух и казалось качался от бриза, идущего с моря. И он был как-то связан с Лешей и его делами. Несмотря на худобу и явный пищевой аскетизм, лица последних были припухшими, глаза красными. В их руках были авоськи. В авоськах были пустые бутылки.

Лидер нес шарп и был на шаг впереди. Он говорил четко и вперед. Остальные шли сзади и тоже говорили. Когда они приблизились на расстояние порога слышимости, мы услышали некий хор. В нем выделялся главный голос и два других на фоне. Главный голос вел линию с акцентированном ритмом и четко выраженной тональностью. Остальные тянули некий вой в терцию от тональной ноты. Но это издалека.

Когда они стали ближе, текст главной партии стал нам различим. Он содержал ритмично повторяемые определения человеческих типов и состояний психики, самым деликатным из которых было «долбаки и упоротые». Фоновый вой, как ни странно, содержал не оправдательную линию, а просительную! Но вот что они хотели, мы сразу не поняли. Это стало ясно потом.

Поравнявшись с нами, лидер, с некоторым облегчением, обратился к нам, как к представителям сопопуляции. То есть с кем можно поговорить. Несмотря на появившуюся у него возможность интеллектуального общения, он почти ничего нового не сказал, кроме данных им дефиниций по пути к нам. Но также мы узнали, что носители второго голоса, кроме крайнего несоответствия эволюционной линии, уже просадили все. Просадили все изначально. И потом еще раза три. А было это очень много. Того что просадили. И что способы восстановить бюджет были им применены довольно успешно. Однако всякий раз разбивались о коварство и совершенно инволюционное поведение его товарищей. А также бездарность их попыток компенсировать урон собиранием пустых бутылок. Но потом.

И мы пошли на юг. То есть к морю, шуршащему галькой. Оно было в двадцати шагах. И наконец-то расположились на ней, на гальке, справа от двухъярусного пирса, с которого смельчаки иногда прыгали прямо с перил. Под восторженные взгляды.

А вдали чертили гладь плавники веселых дельфинов и плыли белые пароходы.

Магнитофон шарп, проплыв в фокусе прикованных к нему загипнотизированных взглядов, лег на гальку всей своей площадью. И кнопочка нажалась.

В нашем присутствии «нашим» было явно проще. Хор прекратился. Девушки сели мягко, сладко и что-то начали делать коленями и газами, распуская свои неги под солнце, загар и примагниченные случайные взгляды. Как осьминог, соскользнувший в родную стихию с палубы рыболовецкой шхуны, расправляется на свободе. В тонких купальниках.

В нашем присутствии кризис их компании не мог проявляться в острой фазе. Мы были демпфером. Так оно бывает. Поэтому все сидели вокруг нас. Но Леша с губой умудрился исчезнуть. Вернулся он с бутылками белого вина. Ваню это оживило. По лицу Саши пробежала тень.

Дельфины чертили плавниками за дальними буйками. Белые пароходы шли где-то чуть дальше. Желтый шар плыл над головой. Девушки медленно меняли расположение бедер в тонких купальниках и источали негу. Саша ушел в раздумья. По-гимнастически сложенное тело подрагивало то одной, то другой мышцей. Ваня резал арбуз. Леша начинал вторую бутылку. На данной жаре ему помогал только Ваня.

Двухъярусный пирс был слева. На верхнем ярусе не было почти никого. Заходили на него больше женщины. От них данное восхождение не требовало ничего. Юноши понимали, что подняться и спуститься назад той же дорогой, что и пришел, чревато такой потерей баллов, что лестницу игнорировали, как факт. Словно это прозрачная голограмма для марсиан.

Однако, кроме девушек на нем появлялись и представители сильного поля.

Волн почти не было. Если смотреть сверху, то в абсолютно прозрачной воде виден был рисунок камней, устилающих неглубокое дно. Разноцветных.

Мужик в спортивных плавках был похож на циркового атлета. Он образовался рядом с двухъярусным пирсом и был очень загорелым.

Мужик в черных спортивных плавках поднялся по лестнице вверх, высокомерно осмотрел лежащих на гальке, подошел к перилам, на мгновение замер, сосредоточившись на точке перед собой. Потом встал на перила, развел руки в стороны и застыл, как чугун. Но лишь на секунду. Сделав плавное движение руками, как в замедленном фильме, оторвался, от перил и по параболе воспарил над блестящей волнистой гладью. Он вошел в нее вертикально, без брызг, и тут же выскользнул в трех метрах впереди, избежав неминуемой гибели у близкого дна.

Вот это самое чувство, которое просыпалось где-то в районе солнечного сплетения, поднималось выше и отключало критические способности моей нервной системы. Ох, уж это чувство! Мои ноги встали, и вскоре я оказался на верхнем ярусе. И все бы ничего, да подойдя к перилам, я увидел море. Очень далеко. И дно. Очень близко.

Все пятеро стояли внизу. Справа от пирса. И мои трое. Демпферы. Арбуз лежал на гальке. Итого шестнадцать глаз смотрели на меня снизу. Справа снизу. Молча. И их взгляд говорил одно. Пятеро не потому, что я обсчитался. Просто Леша, допив вторую, полез за мной. Он подошел к перилам посмотрел вперед и сказал. Мне сказал.

- Будешь прыгать?

Восемь пар глаз смотрело снизу-вверх. Наш диалог был слышен до мелочей. Они стояли внизу, далеко внизу. Их взгляд говорил одно.

Спасительный выход был на поверхности.

- Ну, если ты прыгнешь, я сразу за тобой! – сказал я Леше.

Собственно, прыжок с данной высоты, при данной глубине означал лишь две вещи: суицид и\или полное отключение когнитивных процессов в черепной коробке.

Так что выход был найден.

Но что-то пошло не так. Леша посмотрел на меня добрым взглядом и сделал два шага вперед. Один на перила, другой с перил. Через две секунды внизу раздался плеск упавшего в воду мешка. Я заставил себя взглянуть вниз и увидел выходящего из воды Лешу и восемь пар глаз, смотрящих на меня. И все они выражали одно.

Я встал на перила не в крайний, как я теперь говорю, после пилотной моей жизни, а именно в последний раз. Самое важное прошло в моем сознании ясно и быстро. Ноги перестали чувствовать опору, выпрямились после толчка и время остановилось. Вода обухом ударила по затылку, камни царапнули выгнутый колесом живот, грудь. Я вышел из воды.

Леша доедал арбуз. Вино кончилось. Ныл затылок, царапины щипала соль.

А где он его взял? Вино, то бишь. Саша опять погрузился в раздумья. В его лице раздражение все больше сменялось решимостью. Девушки подставляли лучам разные бедра в тонких купальниках. Арбуз кончился. Плавники дельфинов чертили гладь там, где проплывали белые пароходики. А шарп играл на весь пляж, на зависть, тэн о клок постмэн бринг ми хё лэттэ.

Вечером мы взяли газеты и пошли на дискотеку.

Наша жизнь перешла в ленивый курортный ритм. Спать, купаться, есть, дискотека, спать. Может было что-то еще, но я совсем ничего вспомнить не могу. Единственное, что приходит на ум, это образы, связанные с так называемыми «нашими». И дело не в колоритности всех шести персонажей. Хотя это у них не отнять. У девушек в том числе. Я бы затруднился детализировать их образ. Ироничная, индифферентная и обреченная. Но у них то было все в порядке с их флюидной негой и тонкими купальниками. А вот сильная половина имела проблемы.

Дело в том, что после нашей первой встречи, прошедшей в достаточно благостной форме, ситуация резко изменилась. Надо сказать, что по ходу мы узнали, что вопрос их возврата в Москву является проблемой номер один. Так как все ресурсы на перемещение определенные индивидуумы последовательно потратили на жидкость. Причем те деньги, которые Саша добывал разным способом, были также коварно похищены и потрачены. Несколько раз.

На следующий день, встретив их, мы увидели резкие перемены.

То есть имело место три отличия. Саша был спокоен. Это было первое отличие. В лицах его и девушек появилась та недостающая нотка, которая изначально неуловимо отсутствовала. Но настораживала. Та нотка перспективы и гарантированного будущего, которую нам давало наше тогдашнее общество в принципе. И поэтому она не замечалась. Так как присутствовала повсеместно. То есть, чтобы оказаться под мостом у помойки, надо было сделать что-то по усилиям превосходящее получение нобелевской премии.

А вот Леша с Ваней были хмуры и шли предсказуемо. По непривычно прямой траектории. Магнитофона не было.

И вот на следующий день ситуация изменилась снова. Опять кардинально.

Сначала мы встретили Лешу с Ваней. Точнее они привлекли наше внимание загадочными жестами из кустов. Их состояние я детерминировать затрудняюсь. Они походили на тени из фильмов про материализацию разных неорганических существ в нашем материальном мире. То есть они покачивались и иногда принимали неантропоморфные позы. Но их глаза выражали острую работу сознания. Их интересовало два вопроса: где Саша и отсутствие у последнего информации об их координатах. Так что нас очень попросили об их местоположении не сообщать никому.

Это нас озадачило. Однако, потом мы встретили Сашу и трех девушек. Он быстро приблизился к нам и спросил, глядя в глаза: «Где эти п……..?»

В результате краткого релиза мы были проинформированы, что в целях осуществления возврата в город прописки, к маме, и сдаче известных гуманоидов к матери уже чертовой в пределах той же урбанизации, им, Сашей, была предпринята крайняя и решительная мера. Он продал не Аляску и не родное поместье. Хуже. Он продал культовый, двухкассетный, девятой модели, серебристый шарп. За сумму, выходящую за рамки нашего оценочного мышления.

И вот при покупке билетов, вожделенных уже много дней и лун, обратных билетов, не первый уже раз, была обнаружена пропажа. Пропажа спрятанных от нелюдей денежных средств. То есть деньги они опять сперли. Причем все. И далее вопрос шел на секунды. Промедление в их обнаружении грозило полным обнулением начальной суммы. Вне зависимости от ее эпической величины.

Они не успели. Это мы узнали назавтра. «Ушлепки» были найдены в трусах, шлепках, довольные, но пустые.

Назад они ехали на электричках. Зайцем.

Мы неплохо решали по математике. Все четверо. Но понять, как можно было за такое время спустить такую сумму, мне не ясно до сих пор. При чем никаких криминальных деталей история не содержит.

Мы были приблизительно там же. Только подальше от пирса. Двухъярусного.

По поводу фигур, появлявшихся на его верхней палубе, так сказать, стоит сделать еще одну ремарку. Кроме смельчаков и барышень (Леша с губой не в счет) на ней были еще фигуры. О них я не говорил в силу параллельности и крайней удаленности этих людей от нашего жизненного статуса.

Там наверху встречались еще личности, которые так далеко ушли в своем дао, что, поднявшись наверх, замечали лишь раздвинувшиеся горизонты, соленый мокрый запах бриза, ласкающего щеки, сверкающую дорожку под раскаленным шаром, плывущим в синеве, белые пароходы, выходящие из порта и по дуге огибающие бухту, и плавники дельфинов, чертящие гладь чуть ближе. Но далеко за линией буйков. И им совсем, совсем не было дела до того, что непонятно, но так бесконечно важно, пока ты не достиг этого заоблачного рубежа просветления. Того что заставляет тебя втягивать живот, занижать тон, расправлять плечи и прыгать, раз уж забрался. Туда, куда очень не хотелось забираться. Тем паче прыгать оттуда. И еще вскользь следить краем глаза, за выражением лиц тех девушек, что поближе и вон той, на красном полотенце подальше. В таком плане.

Вот эти продвинутые, они тоже были. Стоит ли говорить о святых или героях, когда вспоминаешь просто поездку на дачу, к примеру. Даже, если они встретились по пути. Но никак не в сюжете твоих шебуршаний. По жизни. Не знаю. Но, раз уж затронул, так вот они тоже были там. И они могли просто упереть пузо в перила, открыть о него же бутылку пива и просто стоять, опершись о потное плечо друга рукой и головой, если друг стоит рядом. И просто смотреть вдаль. Или говорить о том, о чем говориться. А если нет никого рядом, так и не говорить. И опираться только пузом. В перила. И иметь такой уровень остановки внутреннего диалога, что мысль о прыжке или хотя бы смотрящих извне просто отсутствует, как факт. Это вот люди. Не мы, другие. Нам еще долго до этого. Даже сейчас. Когда без пояса на пояснице из дома выйти непросто уже.

Но мы работаем над собой. Мы вообще с Юрой стремились к совершенству. Играли в индейцев, играли в мушкетеров. Много в чего играли. Не могу сказать, что наигрались. Или доигрались. Скажем так, с одноначной уверенностью, нет, не могу. А дельфинов мы любили заочно. Все. Я еще читал книгу про них. «Приключения Гука». И поэтому, когда они не приплыли в тот день, мы чувствовали это. Как нехватку чего-то важного, словно у гор отнять родники или ручьи по склонам.

Мы стали томиться этим. И лежали на гальке. А раскаленный шар плыл над головой, над трижды облезшими носами и недоеденным арбузом. Чего-то не хватало.

И вот кто-то крикнул, дети или взрослые вокруг: «Дельфины! Рядом! Прыгают!». Наши с Лешей тела взметнулись, вцепились глазами в водную гладь и, выхватив над ней прыгающих морских млекопитающих, в неистовом порыве ринулись в воду. Мы плыли к ним пока они рядом. Мы плыли так, как плывут на соревнованиях. Изо всех сил. Вода бурлила и пенилась. Рот с шипением загребал воздух. В глазах промелькивали силуэты животных, но всегда оставалось еще чуть-чуть. Мы плыли к ним, неистово, всем сердцем. Они были вокруг. Они были рядом. Но всегда чуть-чуть впереди. Но мы плыли к ним.

Вода шипела, рот загребал со свистом воздух, руки шлепали по воде, до дельфинов оставалось чуть-чуть. И дальше, и дальше, и вот что-то, красная лампочка, замигало. Что-то было нет так. Что-то сильно было не так. Глубины мы не боялись. Акул не должно быть. Расстояния даже в километры были бы преодолимы. Но красная лампочка сигнализировала о чем-то очень важном. Жизненно важном. До дельфинов оставалось чуть-чуть. Тревожный сигнал в мозгу дошел до уровня критического, вода шипела, воздуха не хватало, мы остановились разом. Я и Леша. И посмотрели влево.

Трудно объяснить геометрию пространства, воспринятого мной в тот момент. Это что-то из области иконы на деревянном яйце. Откуда ни смотри – видно сразу все. И нависший над нами нос морского лайнера, и накрывающую нас отбивную волну, и весь экипаж, капитана и всех пассажиров, свесившихся с правого борта и носа и кричащих нам идиомы. И инфернальный рев сирены и, более того, я как бы слышал, что нам говорил в данный момент каждый из перегнувшихся через борт человек.

Как мы сделали тот спасительный рывок назад мне не очень понятно. Но нас откинуло отбивной волной и мы, собственно, никак не пострадали. Лайнер проплыл мимо, не переставая неистово реветь. Люди смещались на корму и говорили нам те же посылы.

Дельфины были далеко. На мгновение, мне показалось, что они тоже говорят нам мысли. О нас. О нашей смекалке. Всякие пожелания. То есть я перешел в непосредственное восприятие реальности. Но ненадолго. Плыть назад нам не хотелось.

Не то чтобы мы устали. Или эмоциональный стресс. Просто весь берег стоял по грудь в воде, это было видно с нашей позиции хорошо, и излагал все те же мысли. Мы еще не слышали их, но нам было это ясно. На это нашего интеллекта хватало. Те же идиомы. Те же пожелания. Те же определения. Жестикулировали все. Особенно те, что были одеты.

Нам не хотелось плыть назад. Но мы плыли. Познания русского языка в области сленговой, и вообще, расширились у нас значительно. Но главное, сколько же сдержанной любви было в этих людях! Столько, что хотелось одновременно и плакать, и бежать вбок. Любовь была в детях, еще минуту назад кидавшихся медузой (откуда у них такие навыки в языкознании?), в парнях, секунду назад беспечно игравших мускулатурой на солнце, в девушках, занятых томлением всех вокруг своими округлостями и прочими деталями, в мужиках, только что всецело поглощенных разрыванием воблы на куски, в дамах, так увлеченно читавших роман под всепоглощающими полями шляпы. Откуда?

Ребята прикрыли нас. Такой водопад любви, мне кажется, можно испытать только на нашей родине. Ни к каким дельфинам плыть не надо. Это так здорово. Сильно. Хрен забудешь такое. Может лучше бы даже били. Однозначно, лучше бы били. Чем ты можешь ответить, отблагодарить за такой порыв участия к твоей судьбе?

Какие же классные у нас люди! Без шуток.

Поделиться с друзьями: